5代木材業に携わっている。

従来は、丸太を製材するのが中心だった。

が、1985年にパナホームの部材供給用の為、木材防腐への加圧処理工場を静岡県湖西市に作ることになった。

豊橋市の公共工事(河川の木製遊歩道等)の材料などに、使ってもらい、1988頃から首都圏でもウッドデッキの初期に作らせて頂いた。

その後、1995年に、世界的な環境問題への対応として、1997年にACQ加圧注入に切り替えた。

ACQ加圧は、外部で使用するにはそこそこ充分な加工だったが、そこでさらに深部まで浸潤させて、他の化学的・物理的処置をして木材の力学的性質、素材感を損なうことなく、更に耐久性を上げる努力を工場にて研究した。

木材の腐朽・蟻害の原因を現場で見たり、専門書を読んだり論文を読み込み、木材保存協会・森林総合研究所の研究者の方に教えを請い、実際の現場をフィールドワークしてみたりした。

そうしているうち様々な研究所での室内実験結果以外で、本当にウッドデッキをつくってみて、その様子を見続ければ、”真実”が見えてくるだろうと思いだした。ただ、相当の時間がかる。

だから、そんな”力技”実験は普通やらないのだが。(でも、真実の証明は、使う所で使うように作ったものの経年変化を見ることだとおもっている。)

幸いなことに、弊社には社員が工場で耐久処理の材木を作り、実際に横浜市青葉区で施工社員が作り上げるシステムは揃っていた。

工場の水路際の、雑草地に、A:高耐久処理のLBウッドのウッドデッキ、横にB:一般的な木材の製材品(外国産材)で無処理を並べて作っていった

先ずは、国産材(スギ、一部ヒノキ使用)のLBウッドの方のウッドデッキから作り始めた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天然で高耐久の材(イペ・ウリン)の高耐久たらしめる力学的・科学的性質を分析していた。

つまり、箇条的に書けば

🌳 天然の高耐久熱帯材(例:イペ、ウリン)

-

高密度ゆえに水を通しにくい!

→ 木材の天敵「水分」が入りづらいから腐りにくい。 -

撥水性あり!(日光で徐々に劣化)

→ 最初のうちは水を弾くから、さらに腐朽に強い。 -

抽出成分(タンニンなど?)が腐朽菌を寄せつけない!

→ 自然界の抗菌パワー.

それを加圧処理が非常に有効な国産材に使用する理論に応用した

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

🧪 化学処理材(ACQ/DOT)とその工夫

-

ACQ(銅+防腐剤)

→ 腐朽菌が嫌う銅が入ってる。

→ でも最近は「銅耐性菌」ってやつも現れてきた…😨 -

そこでホウ酸系(DOT)も追加注入!

→ より広範な菌に効くように“抗菌スペクトル”を拡張!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シリコンゴム開発中の、企業の開発者の論文を熟読して、お会いでき、説明をおききした。

💡 シリコンゴム浸漬処理って何?

-

DOTは拡散型保存剤

→ 木の奥深くにしみ込む。でも時間がかかる。 -

だから“時間稼ぎ”としてシリコンゴムを使う!

→ DOTが木から逃げないようにフタをする感じ。 -

さらに、重なった構造部分=日光が当たらない

→ ゴムが劣化しにくく、長期防御に活きる!

(2025.8現在)

一部、自分での個人的実験の結果も踏まえている

水路の常に水の浸かってる部分の腐朽耐性も見たくて柱をつっこんだのだ。(これは、台風の時の流木をせき止めて、堤防効果になって周りを水浸しにして失敗、切ってしまった)

左も同じ断面寸法での外国産材を使い作っていった

2008.10.16完成

2008.10.16完成時

2008.10.16部分的に床材への塗料の色変化の実験も

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2014.10.29・・約6年経過で、無処理の外国産ウッドデッキが腐って傾きだした

右のLBウッドはもう構造、床材の腐朽が進行していて、床自体が水平でない。(2014.10.29)

2014.10.29で傾きだした腐朽している無処理、外国産材のウッドデッキ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2024.7.16

一旦洗浄したあとのLBウッドのウッドデッキ。藻などの汚れはあったが、耐久性は保持したまま。

2024.7.16

2024.7.16

2025.8.3(約17年経過で、植物が繁殖する水路際で条件も悪いところでの、耐久性の高さ)

確認できた。まだまだ道半ばですが。

近年、高耐久の国産材エクステリアがじわじわと見直されている様です。

①脱熱帯材・合法木材志向が高まってきたこと・・熱帯材の多くは、合法木材で無い可能性は相当前から指摘されていた

②脱炭素・地域材の活用・・ウッドショックなど経験し、国産木材の活用が国策レベルで推進されている。

③ソフトウッドなだけに、デザインの多様性が再評価・・塗装も、当たり前だがしやすいし素材感もある。

④高耐久化の技術進化が認知されてきた・・国産木材は、人工木・イペ・ウリンに匹敵する耐久性を持っていることが、認知されつつあります。

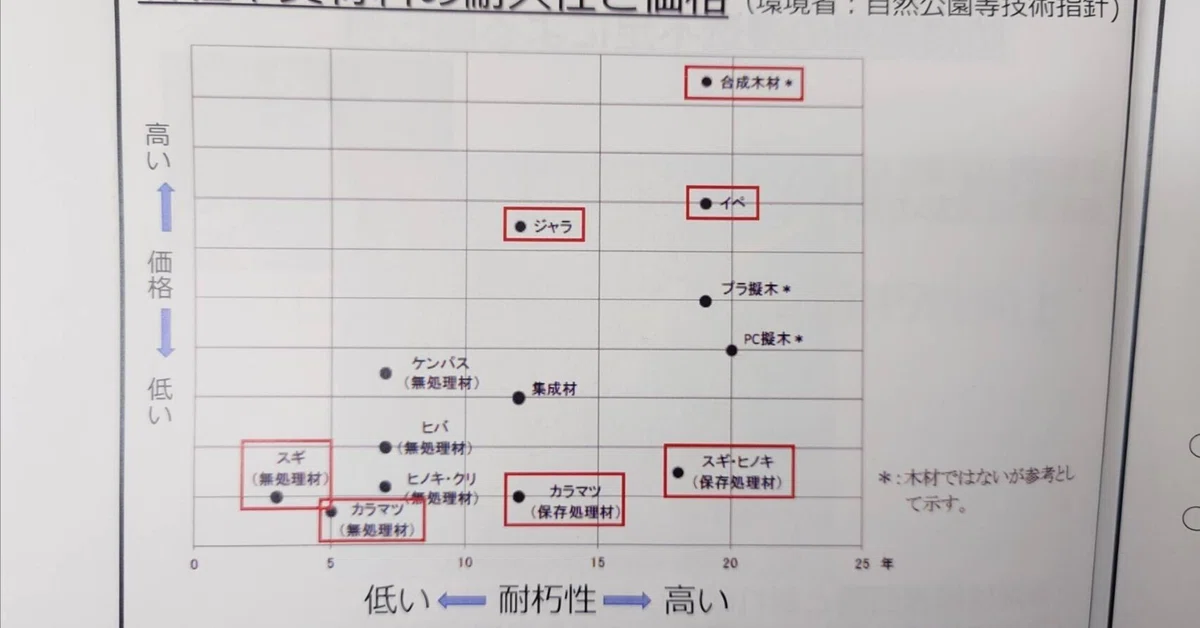

環境省自然公園技術指針より↓

スギ・ヒノキ(保存処理材)の耐久性は人工木・イペレベルに追い付いてきた。

この保存処理は、一般的保存剤であって、DOT含ませたLBウッドはさらに伸びると思う。

sおれは、今後の観察から分かります。(現在17年経過中)

コメント