公益社団法人の日本木材保存協会のテキストに、エクステリアウッド(木製外構材)の保存処理についてのテキストがこれです。2021年の木材保存講座でのものです。

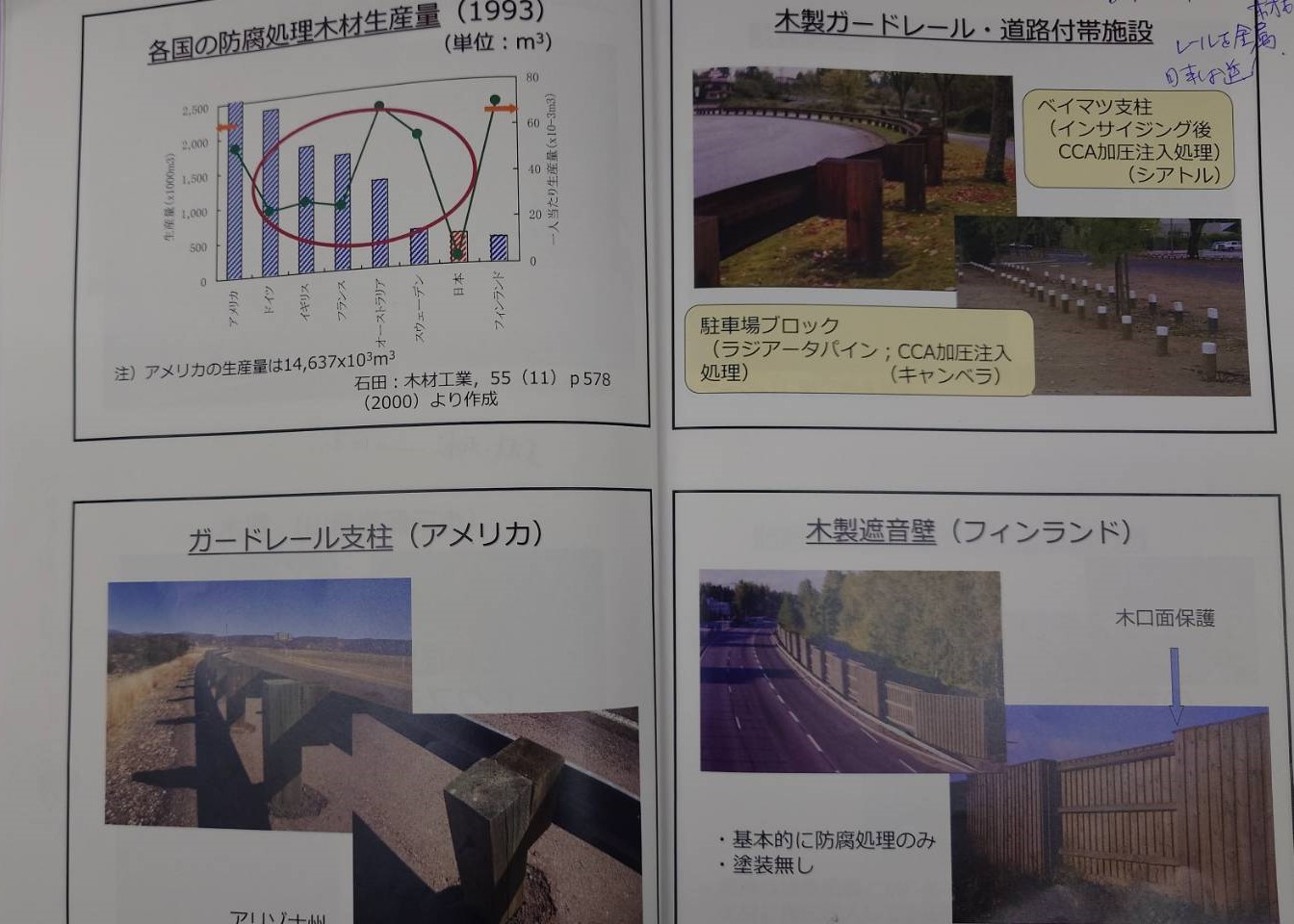

1人当たりの生産量は、北欧以外の欧州・米国と比べると極端に低いのですが、北欧の寒冷地では腐朽菌の成長力が低く、腐朽しにくいということもあるでしょう。(日本における北海道のようですが)

この数値は、日本においてはあまり知られていないということを意味すると思います。

2020の東京オリンピックでメイン会場となった新国立競技場の外部用木材の使用では、全てこの防腐木材(K4・スギ・ヒノキ・カラマツ)が使われています。

公共の外部構築物では、必ず高耐久処理の材が使用されていて、実績も挙げているのです。

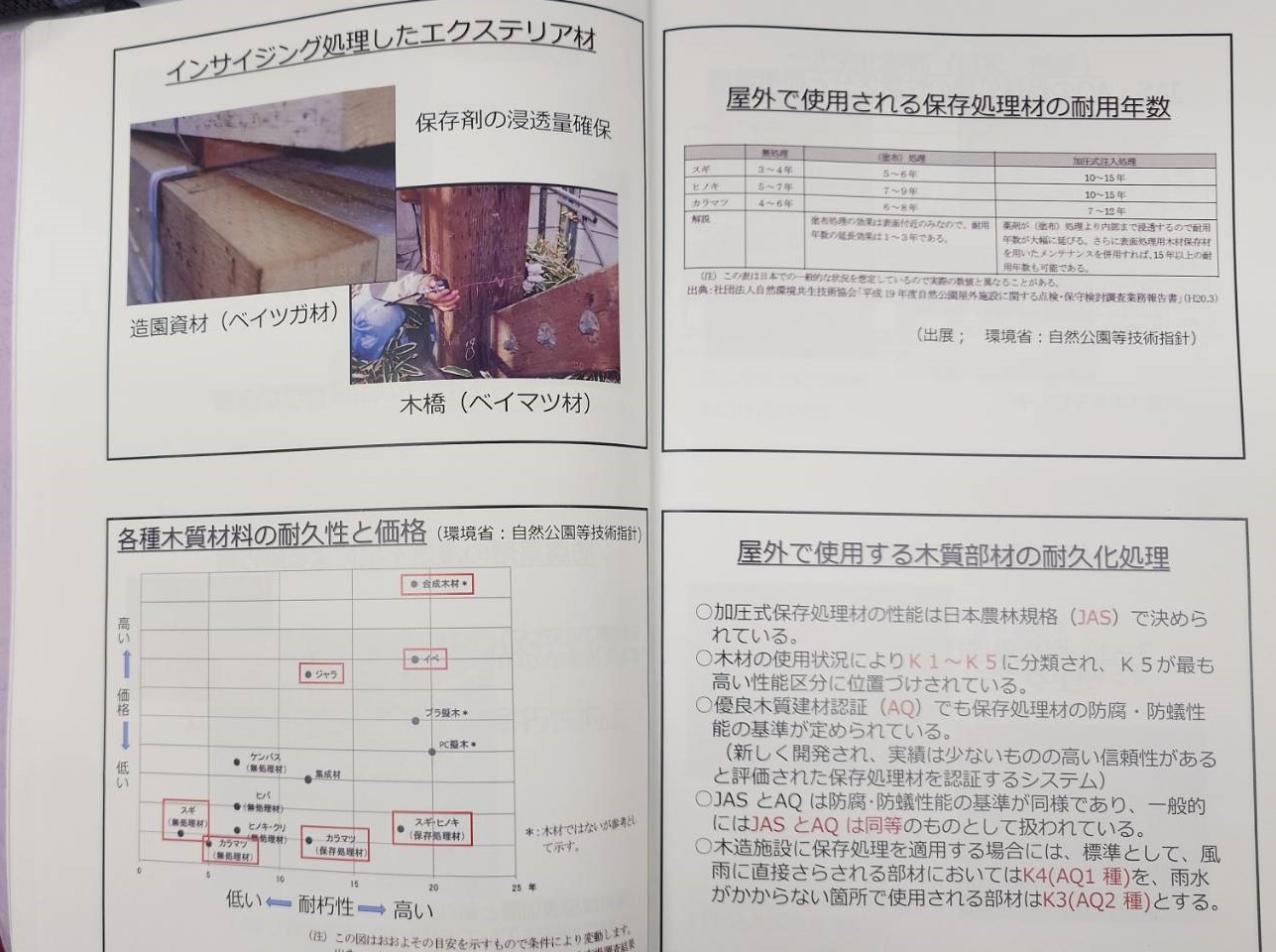

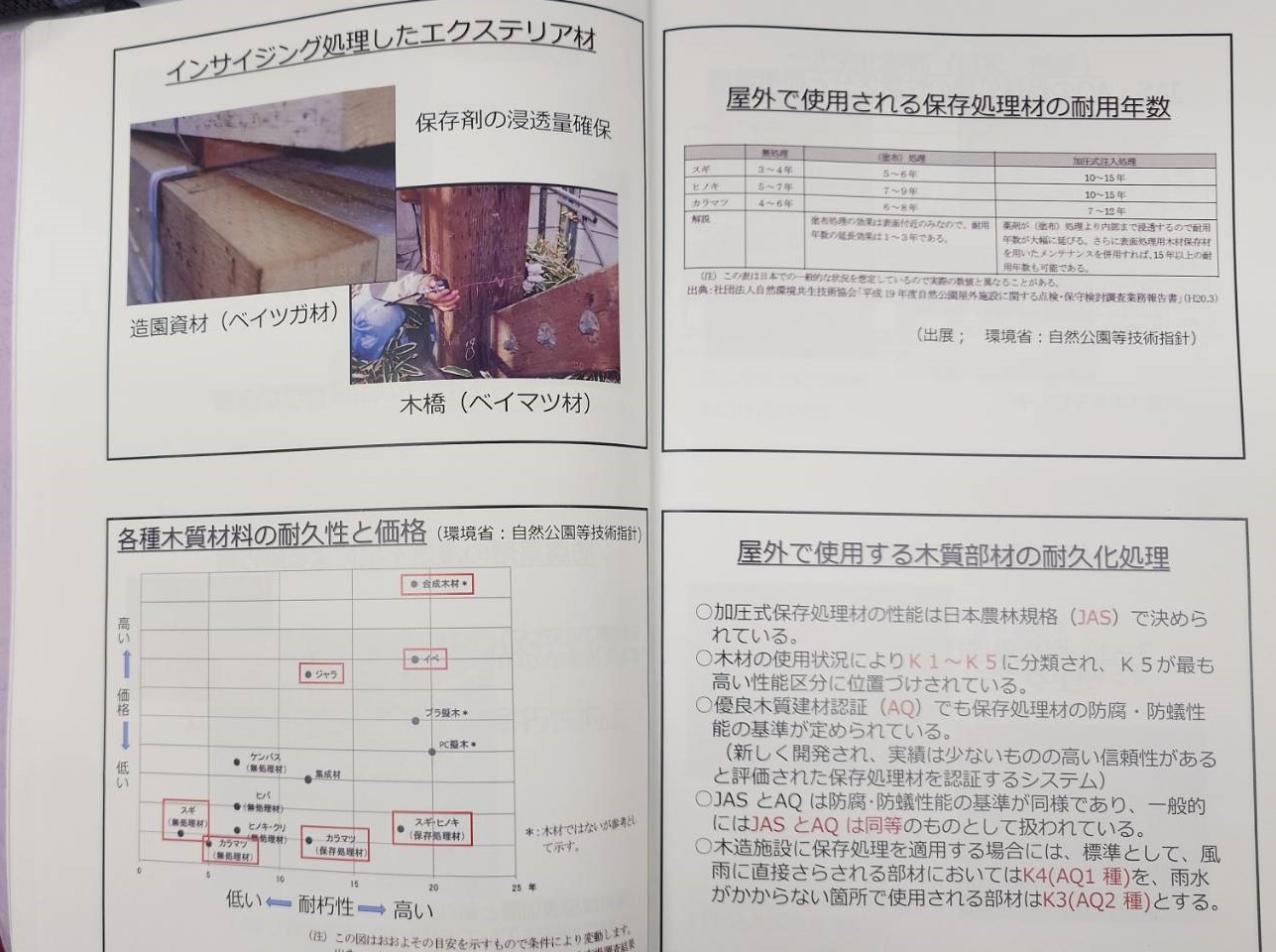

世界的にも、持続する資源の考えから、植林ができにくい熱帯材の使用も減り、また合法木材を使うという観点からも、耐久性が高い熱帯材の樹種は使いにくいのですが、

硬い材だから公共のボードウォークなどは、もってこいで、希少の上に需要が多いのですが、更に運送コストの上昇で、金額も爆発的に高くなっています。

安い熱帯材だと耐久性も低いものが多いです。

左の下の表が、私の考え方を表しています。保存処理材である。国産材は耐久性がほぼイペ・ウリンと変わらないのに、これらと比較し金額も安くなおかつ構造材にも使えます。

無処理では、いくら期待しても耐久性は低いまま。

耐久性を確保するためには、加圧式保存処理の方法と使用される木材との相性を考えなければなりません。

建築材で使われる、海外産の木材は、保存剤の入りが悪く、耐久性は低くなります。国産でもカラマツは低いでしょう。

弊社では、木材の高耐久化の為、入り易くするためインサイジングを施し、それから普通1回のACQ処理のところ、更にDOTを圧入して耐久性を確保する方法をとっています。

SPF材のように、入りにくいカラマツがK4をとれたのは、前処理でインサイジングしたからだと思います。

コメント