個人的趣味で、かつて放映されたドラマ”すいか”(木皿泉脚本)のロケ地の一つ、川崎市多摩区の南武線・宿河原駅そばを走る二ヶ領用水を今まで数度散歩している。

この風景は、テレビドラマの中でも、重要な位置を占めるような気がする。

ストーリー的にというのではなく、この小川の周囲(農地など)と、緑の木々の景色。水際で川に少し入り込んでる木の通路

そこで、”すいか”を川につけて冷やすというシーンから、ゆったりとした人間的生活、お金の余裕でなく心の余裕を感じさせて

くれる気がした。

ギスギスしがちで、進行ペースが一段と速度を増したような現代。

心のオアシスのようなドラマを思い出しながら、歩く。

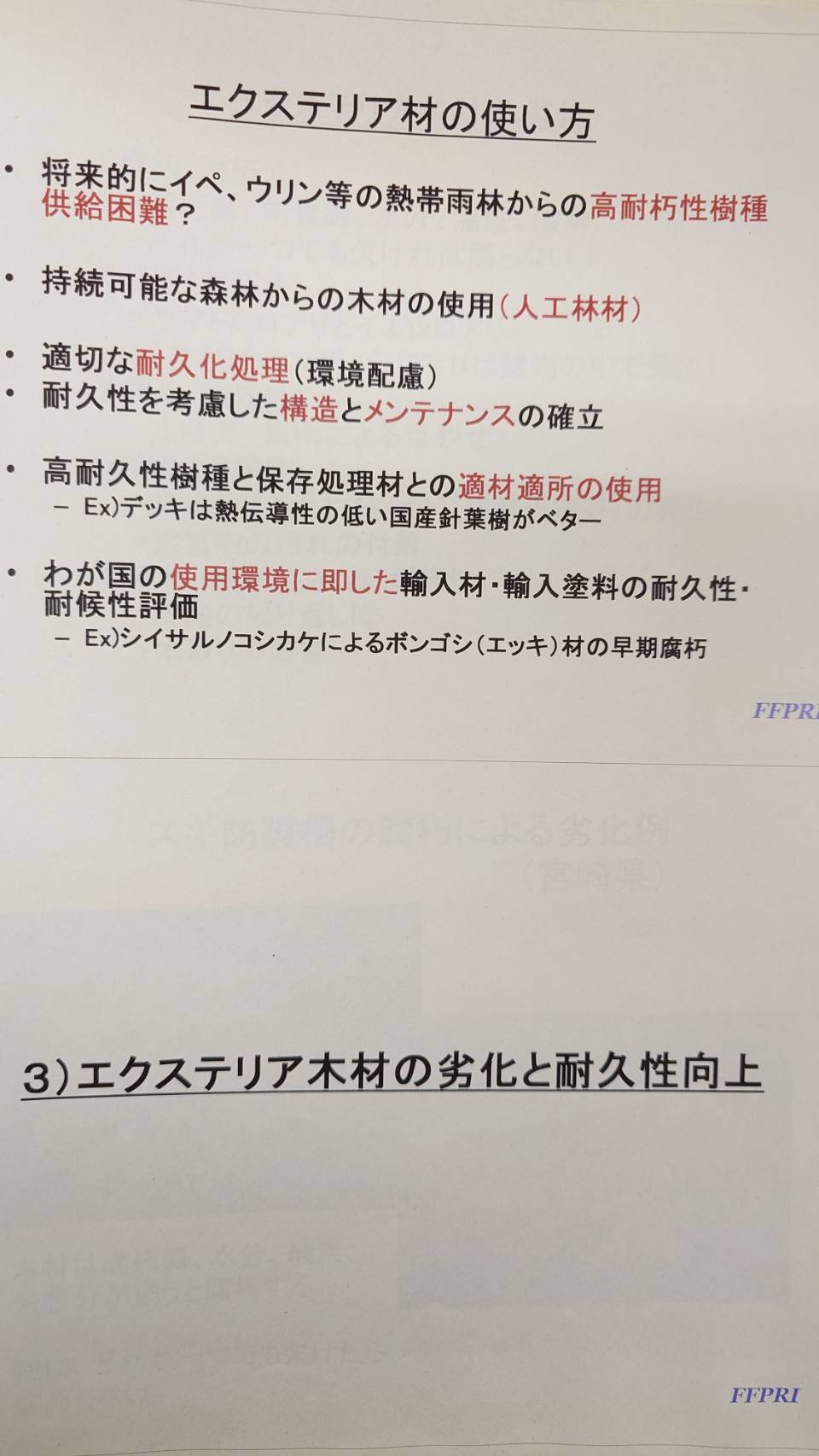

両方、木製

2010年代は、両方の河岸は木製のボードウォークだった。材質感がいい具合にでていて、なにかそれによる独特の

雰囲気があった。

左:プラスティック製の人工木、右:木製

2010年後半頃から、河川工事で、片方の河岸を人工木にしてきた。

両サイド、プラスティック製人工木

ごく最近、久しぶりに歩いてみると、すっかり変わってしまった。

”ベターっ”と、川に張り付くような通路。時代の変遷ってこういうことなんだろうか?

耐久性ということなら、本物の木材を保存処理して、材質感をだしてほしかったが。

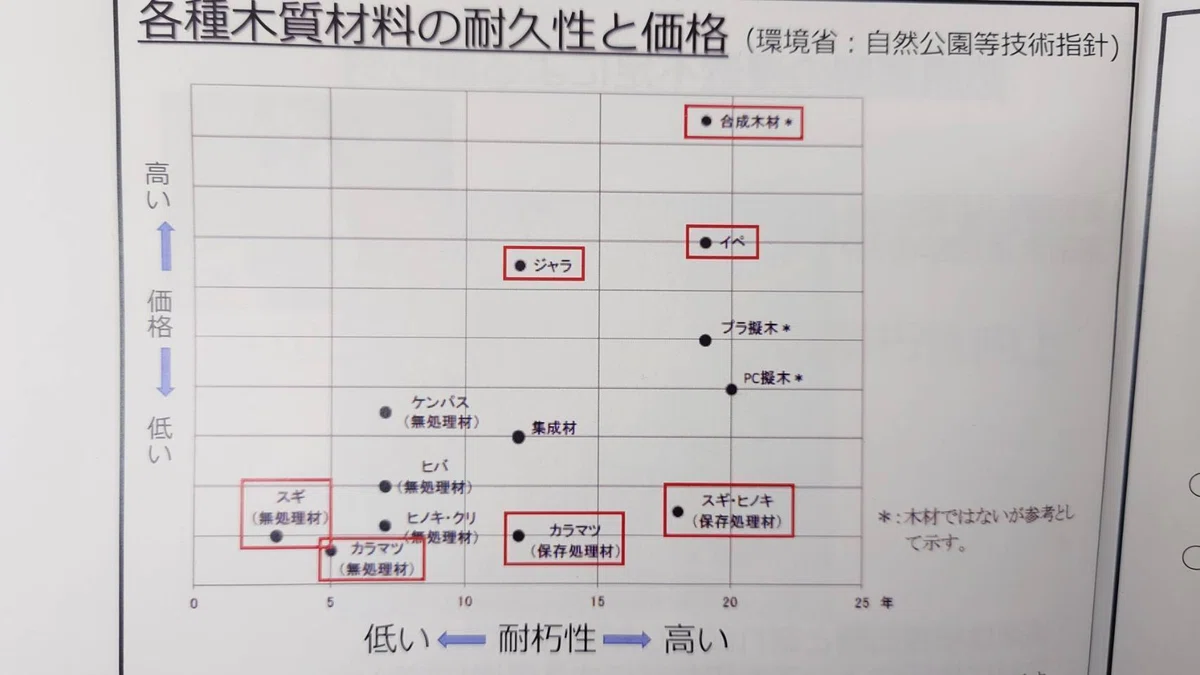

森林総合研究所(FFPRI)の先生による、講習プリントで外部で使う木材の重要点がまとめられている。外部使いの木材での熱帯林材などは、希少であるし、やはり耐久化処理したもので、特に環境劣悪な水辺で乾湿を繰り返す水中⇔水上の束部分の構造、メンテナンスを考えるのも方法だと言ってられる。

耐久性と価格の関係・・小自然の小川(二ヶ領用水)なら、天然木の方が似合うと思うのだが。

エクステリア向きの木材の保存処理材材はあまり知られていない。長年の施工経験で、このグラフはかなり事実に近いと思う。

コメント