Exif_JPEG_PICTURE

木材が、腐朽することについて、ウッドデッキやフェンスなどの材木製造・施工・メンテナンスを生業にしているものだから、

当然のことなのだが、ずっと木材の腐朽の因子を教えて頂いたり、読書で知識を得たり、実際の現場でフィールドワークしたりで、

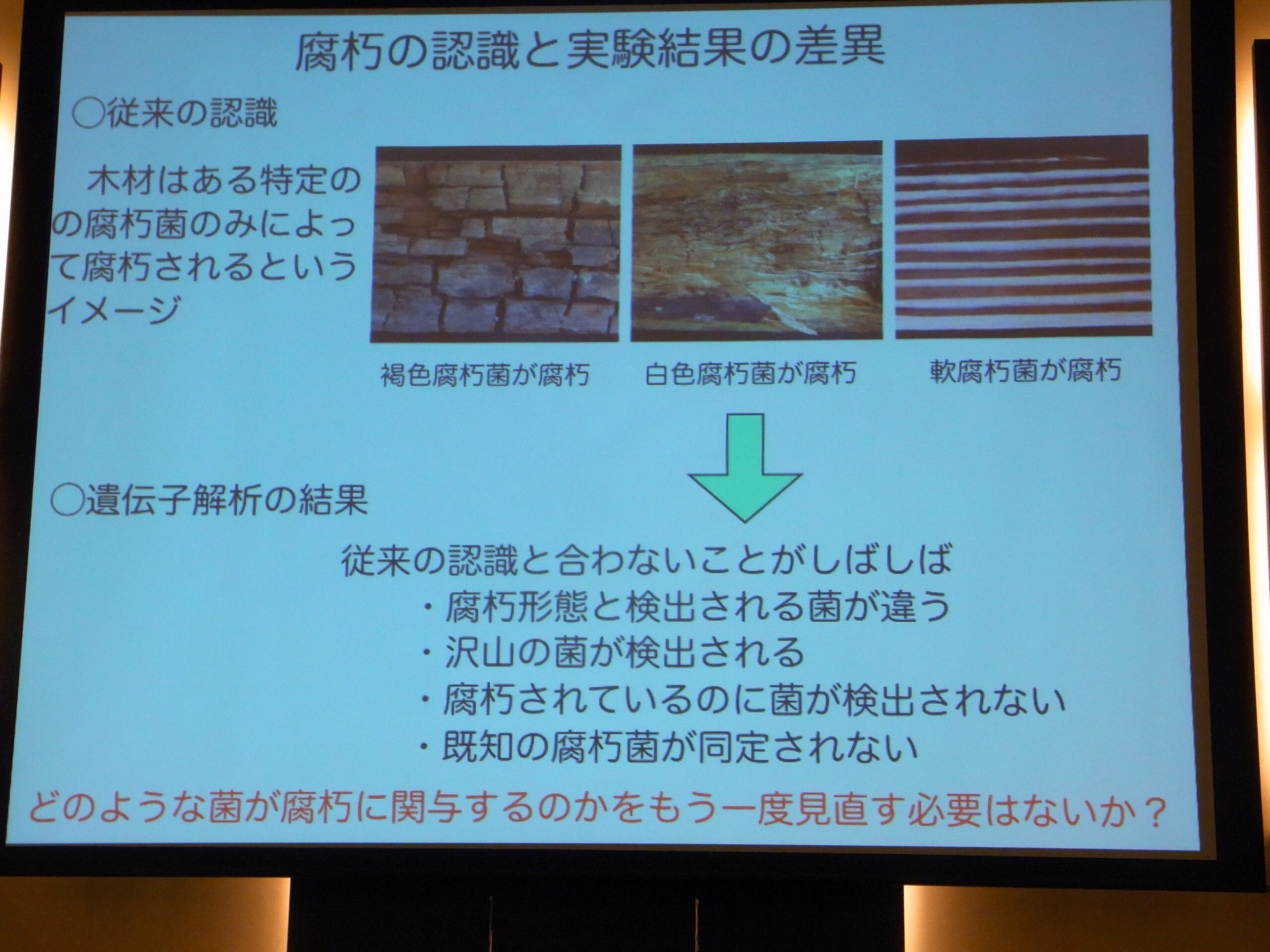

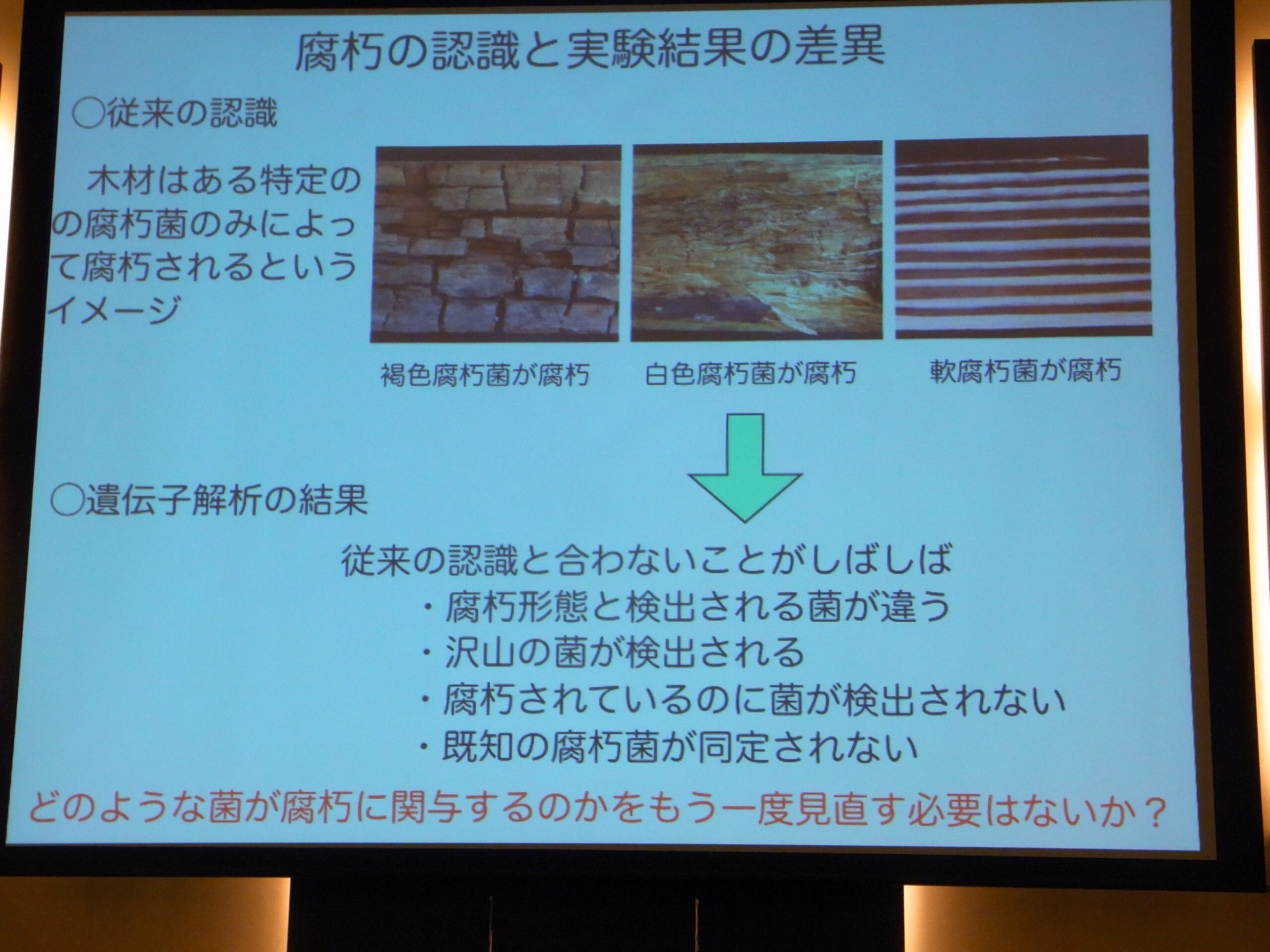

頭と体に染みつけてきたわけだが、物事は教科書通りにいかない事はわかってきていた。腐朽菌といっても最初は、3種(褐色腐朽菌、白色腐朽菌、軟腐朽菌)を学ぶ。典型的には、オオウズラタケ(褐色腐朽菌)、カワラタケ(白色腐朽菌)などと教わり、ファンガスセラーという促進実験(腐朽を促進させて、木材の腐朽への樹種別の耐性をみる)にたいしてこの2種の腐朽菌を使う。

自然界には、腐朽菌が何百種類もありまた欧州・米国・アジア・オセアニアなど、地域によっても種類が違う。

大どころ耐久性は近似してるが、この発表を考えると、少し耐久性への見方の角度を変えることが必要だと考えた。

ボンゴシ(エッキ・アゾベともいう)(オランダで100年経っても腐朽しなかったと鳴り物入りで入ってきた西アフリカ材、日本で10年ほどで、オランダにはないシイサルノコシカケ菌で腐朽というショッキングな出来事があった)の状況からどう考えるか?

実際に腐朽する条件は、水分・栄養分(木そのもの)・温度・酸素が適度な時に、腐朽菌が繁殖することは習ったが、温度・酸素は制御不能なので、結局、水分と栄養分を減衰させることが必要、更にこの減衰させるときの保存剤は抗菌スペクトルが広くないとと思いいたってきたわけだ。

どんどん、研究も追いついていない新種の材木を使いだすこともあり、新種の保存剤の評価も、あって促進実験(腐朽実験)するわけだが、

教室を出て、経年変化のフィールドワークすることが重要と思うのだ。

こういう前提があってのLBウッドの開発であり、今後も他社のウッドデッキと共に、自社のウッドデッキの観察をしていかなければならない。

コメント