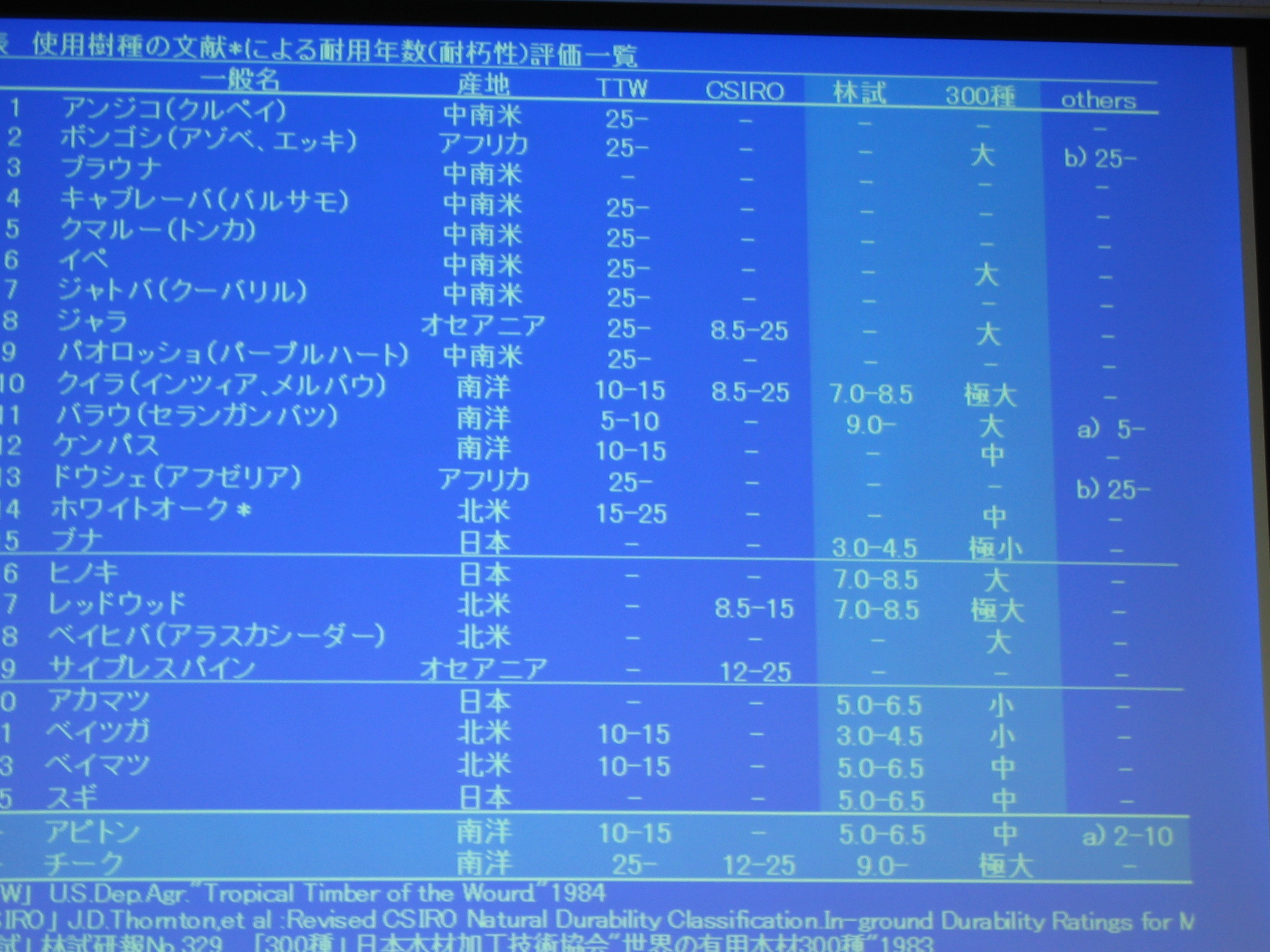

色んな国で伐採された木材の樹種別の耐久性一覧。(2005年京大での屋外使用の木材に関する研究発表)

2番のボンゴシ(アフリカ材)は耐久性が25年以上とされていたが、日本の腐朽菌、シイサルノコシカケによって腐朽する例が、頻発。シイの樹木のないヨーロッパでは非常に耐久性があったが、日本では10年以内の短命だった。

この標準耐久期間は、日本の屋外の自然環境の中では、必ずしも絶対なものではなかったと2025年の今ではふり返られる。

相関性はかなり高いと言えるが、同一樹種でも一個一個の個体差というのがあるという事実はともすれば忘れがち。

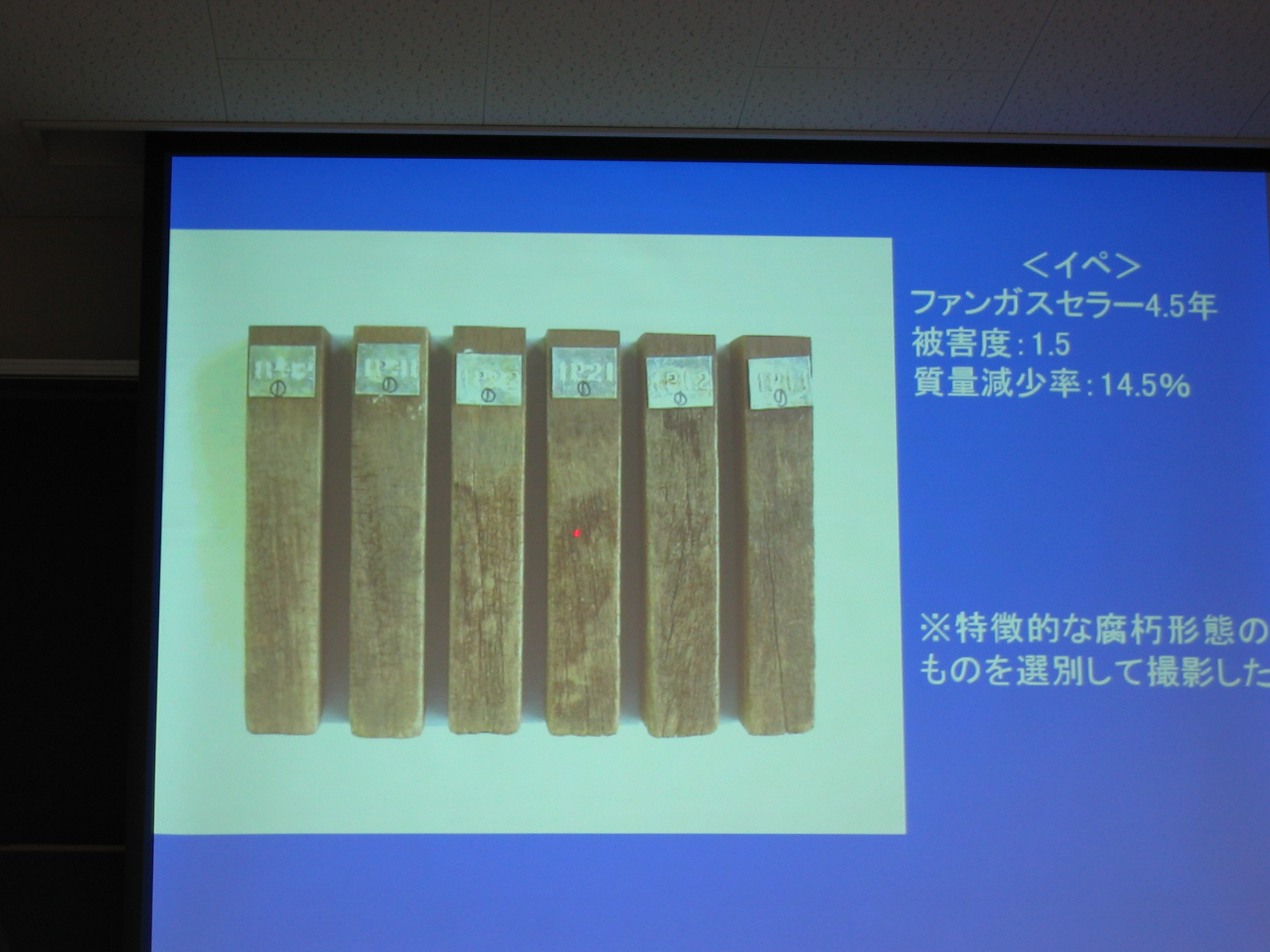

ファンガスセラー実験は、くだけて言ってしまえば、まず促進実験であり、様々な外部使用の樹種が、現地の前評判だけではいって来たのを危惧して、過酷な状況を作り出して短期間で目安をはかる室内実験となる。

被害度2.5以上が腐朽で使用できないとの判断になる。(目視での判断基準が1~5ある)

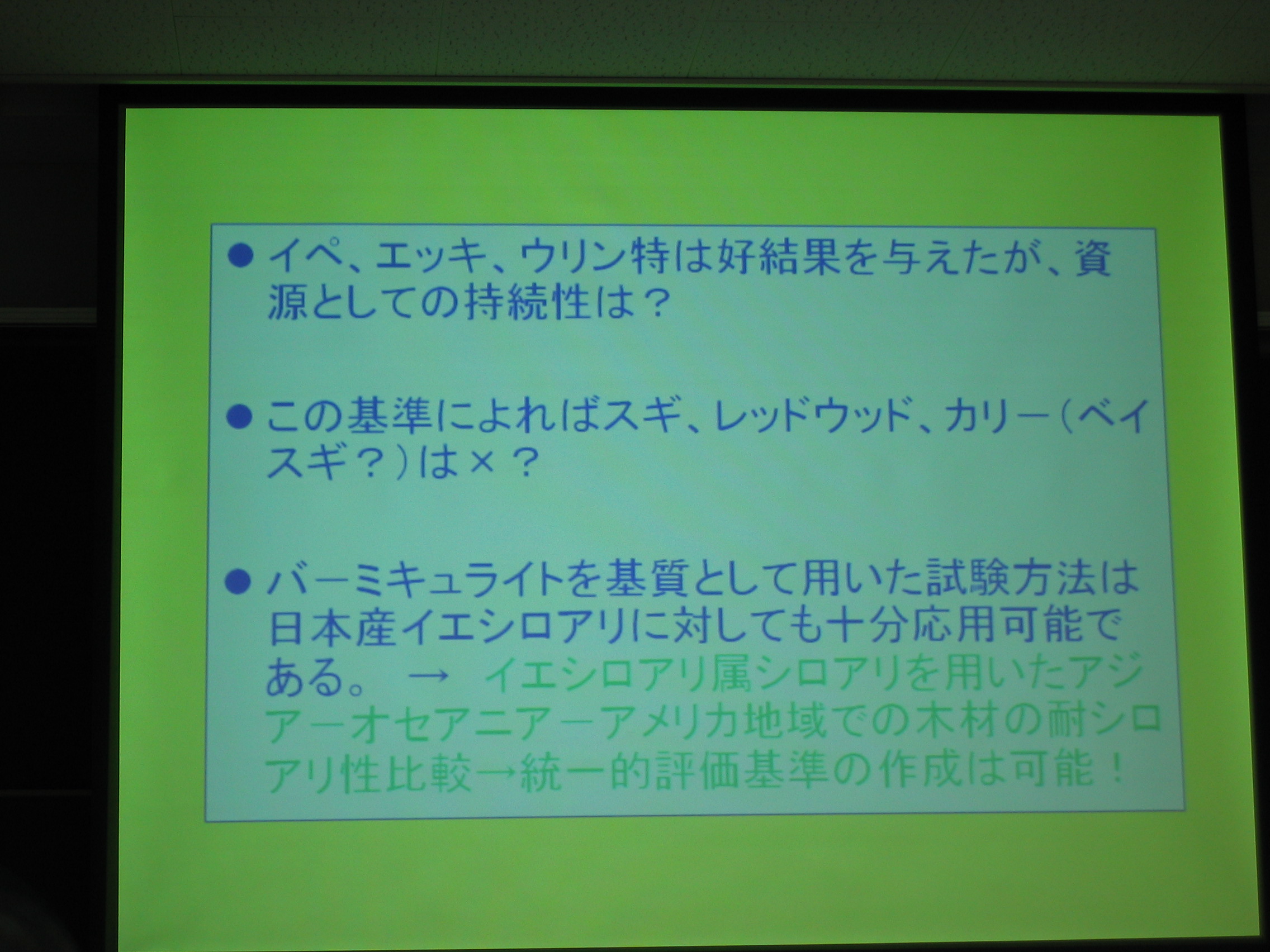

2005年での京都大学での一般への講義ですが、当時でもこのような熱帯材の伐採について、資源の持続性を危惧する意見が多かったのです。

現在は、重ければ耐久性があるという根拠ないイメージもでき、こうした耐久性のでデータはあまり出されない。(このデーターが絶対というわけではないが)。

実際に、使用されての15年程度での耐久性を見た方がいいと思います。

だからフィールドワークは欠かせないのです。

エルビーシステム ウッドデッキのお役立ちコラム

デッキ一筋30年、代表太田が一所懸命執筆中!

コメント