【屋外用途における木材の保存処理と塗装との相乗効果の検証】の論文の前文にこう書かれている。

昨今、都市空間に木製の外壁、塀、ウッドデッキといった外構材やベンチ、遊具などの木製品が普及してきているが (金井2009, 日本木材防腐工業組合2015)、木材は劣化対策を施さないまま屋外で使用すると、風雨や紫外線により干割れや変色が生じて美観が損なわれるとともに (片岡2017)、雨水の滞留により含水率が高まって腐朽が生じてしまうことが知られている

((社) 日本木材保存協会2008)。

1960~70年代頃までは、屋外における木材用途は電柱、木杭や枕木のように地面に接する (接地) 環境で長期の耐久性が求められる利用先が主流であった (芝本1985, 鈴木2000, 岩崎2003, 土居2016, 桃原2018)。

当時までは、PF (フェノール類・無機フッ化物系木材防腐剤) やCCA (クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤) など、現在では環境等への負荷を考慮して使用されなくなった薬剤が耐久性付与のために使用されており、屋外用途の木材は耐久性に重きが置かれ、意匠性や美観といった観点は注目されていなかった。

その後、環境上の配慮から上記の薬剤が市場から姿を消し代替薬剤へと転換されていく中、電柱や枕木はコンクリートや樹脂製に代替されていった (土居2016,桃原2018)。

2000年代に入り、新たな国産材・地域材の需要を喚起すべく、コンクリートや鉄製品が主流の橋梁やガードレール、遮音壁などの各種道路施設部材への木材の適用・用途開発が進められた (喜多山2009,「木製道路施設の耐久設計・維持管理指針策定のための技術開発」研究チーム2010)。このような取り組みの中で、美観も考慮した木製道路施設の耐久設計と維持管理の必要性が取り沙汰され、耐久性付与のための薬剤

に加えて塗装の必要性がクローズアップされはじめた。

そこで本研究では、屋外における木材の非接地用途を前提として、インサイジング加工した試験体に対して、製材の日本農林規格 (JAS) (農林水産省 2019) における性能区分K4相当の保存処理を木材に施した後、美観維持のために塗装を行い、その組み合わせによる木材の長期耐候性仕様の検討を行った。塗装のみの仕様を対照区として、促進耐候性試験を用いて性能を比較し、さらに保存処理薬剤と塗装との相性についても検証を行った結果を報告する。

(「森林総合研究所研究報告」(Bulletin of FFPRI)Vol.19-No.2 (No.454)121-135 August 2020を引用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここにおいては、いわゆる近年使用されてきている、人工木材(WPC)は基本、プラスティック素材なので議論しない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

木材全般を扱う、研究機関のFFPRI(森林総研)さんは、木材の研究のエキスパートであり、私のような木材に係っている業者の質問にも気軽に答えて頂いたり、目指すべき方向へのヒントを頂いたりしてきている。

興味のある講演会には、良く出席させて頂いた。もうすでに2000年初頭の時期より、ウッドエクステリア(木材を外部に使用)の留意点を示唆して頂いていた。

このレジュメに関して、実際、各項目のテーマ、一つずつ子細に書籍を読んできたり、実際、木材業に従事していることもあり、生の事実体験して色々試行錯誤し、問題点を自分なりに明確化してきている。

情報としては古いものであるものの、現状、実態とそれほど差異はない。

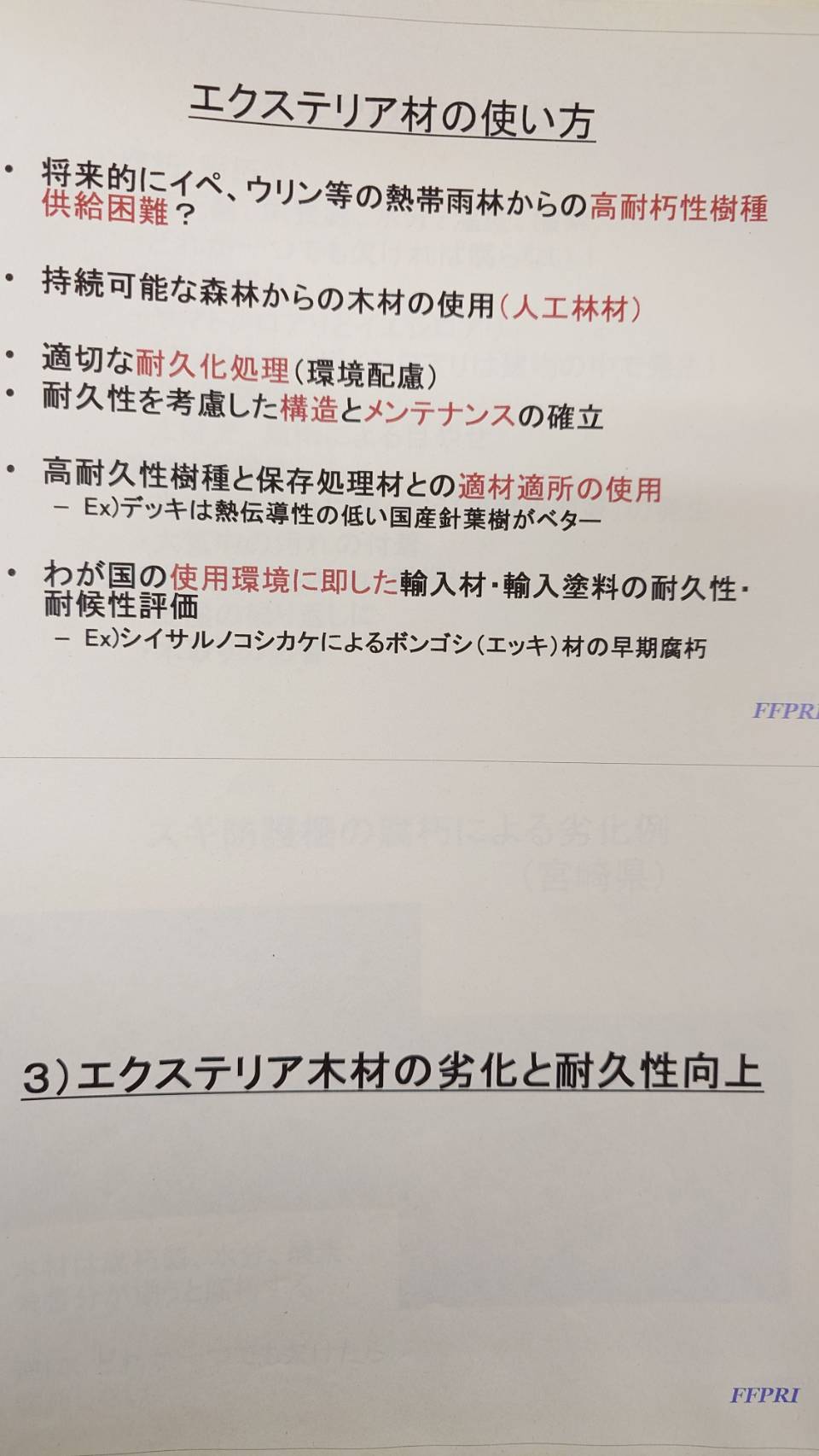

現在でも、熱帯材の供給は不安定で、イペ・ウリン等は価格は高騰して、耐久性が若干劣る熱帯材に移行してきているようだ。(熱帯材は人工林ではなく、資源として、高価だが実績ある熱帯材・・イペ・ウリンなど、いまあるものを消費すれば、樹種を他に依存しなければならない)

イタウバ・マッサランデューバ・セランガンバツへの置き換わりがその典型。

一方、日本の林業でも、木材の自給率を上げることが出来るのは、このウッドエクステリアにかかっている。国産材は供給も安定している。

しかし、そのままの状態で国産材を使っても、耐久性は低い。

こうした、熱伝導性が低いのでウッドデッキなどにはベターでありながら素材そのままでは、高耐久性は担保されない事実。

そこで、木材の加圧注入工場を持つ自分としては、1995年~1997年で、ACQ加圧注入に移行したのを受けて、抗菌スペクトル(種々の木材腐朽菌への対応の広さ)を確保すべくDOTを減圧注入の予備実験をしてみた。

より耐久性を担保させるためだ。

DOTを容器に入れて、加圧機で真空に切って、再び大気圧に触れさせ、1気圧の加圧になることから、DOTの注入を速めた。(浸漬でも入るが、スピードは遅いので)

DOTのみの浸潤の予備実験。実際DOTは上の写真のように、透明なので、専門的にはクルクミンの呈色反応を利用し、この赤色部がDOTの浸潤箇所。(加圧器に入れた上の国産スギ材を切断してみた時のもの)

この工程前に、ACQを外部使用の基準の性能区分K4で加圧注入後、流動性のDOTを内部に浸潤。

で、これを内部に長期にとどめるため、シリコンゴム(無色)に浸漬。

この論文では、時々弊社も、森林総研さんは、素材感もあり、熱伝導性もウッドデッキに適した国産材だからこのような高耐久処理したうえに、塗装で美観を兼ね備えては?との意見と解釈。

この論文は、造膜型(ペンキ)や含侵型(オイルステン・・いわゆる木材保護塗料として売られている)は、ACQや、DOTの防腐成分の長期の溶脱も防いでくれることを述べられる。

こうした木材の高耐久処理は、銅の発色で緑色っぽくなる(いずれ、茶系→灰色かかった茶→灰色になっていくが)。

色はイメージを変えてくれるし、耐久性の補強にも若干なるという効用もあるようでした。

コメント