主に、1980年代から、一般家庭にも耐久性のある木材を使用したウッドデッキ、ウッドフェンスが少しずつ認知されてきました。(それまでも、木でできた物はあったのですが、散在的需要としてあっただけで、木材の耐久の知識、実践はそれほど意識されていなかったと思います)

2000年代に、アメリカの元副大統領のアル・ゴア氏の”不都合な真実”という著作が、世界的な地球環境という問題を投げかけました。私は静岡の中山間地に生まれ、家業も木材業でしたので、幼少期から木材を見続けて来ていたわけですが

高度成長の中で、国内の木材業がだんだん弱体化し、国産材が外国産材に押され、自給率も低くなってきたことを感じていました。

このゴア氏の”不都合な真実”はテーマが大きすぎるので、国産材の積極的な利用が、とりあえず日本だけですが、荒れた山を少しでも健全な方向に活かせる一助となり、これに微々たる貢献でもできればと思ってきました。

1985年にわが工場に、木材の耐久処理のプラントを、祖父・父が入れたことにより、木材の外部利用を念頭に、つくば市の森林総研や材料学のご専門の大学の先生に教えを請うたり、文献を渉猟したりし、実際にフィールドワークで耐久化理論の長期の正誤を確認したりしてきました。

ある程度、仕事をこなしながら、自分は耐久木材の製造から、施工までに関与しているので、実地で真実を知ることになったのです。

様々な、状況を見て来て、そこそこ自信がついたころ、平成7年から2年の猶予期間があって、従来の保存剤からより環境負荷の低い保存剤への移行がなされました。

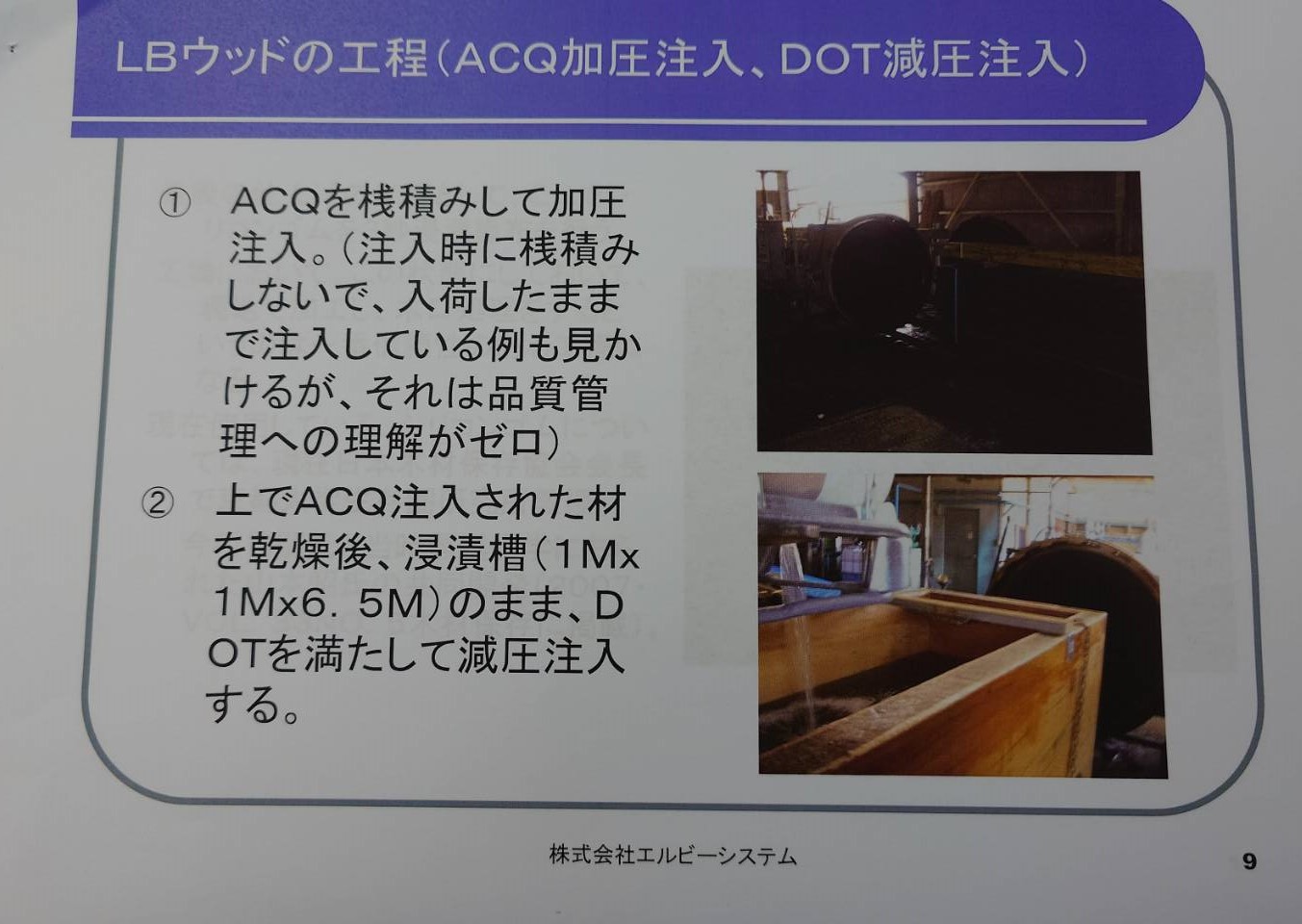

その時に、弊社はACQという銅系の保存剤を選択し、加圧注入を行ってきています。安全な保存剤でかつ、国産材に深く入るのですばらしいのですが、1点、抗菌スペクトル(腐朽菌の耐性)がかつての保存剤より小さいことも感じて、耐久性アップの為、芯まで到達する流動性保存薬のホウ酸系のDOTで二重処理(DOTは、厳しい日本の木材保存協会基準でしっかり認可されています)を講じています。

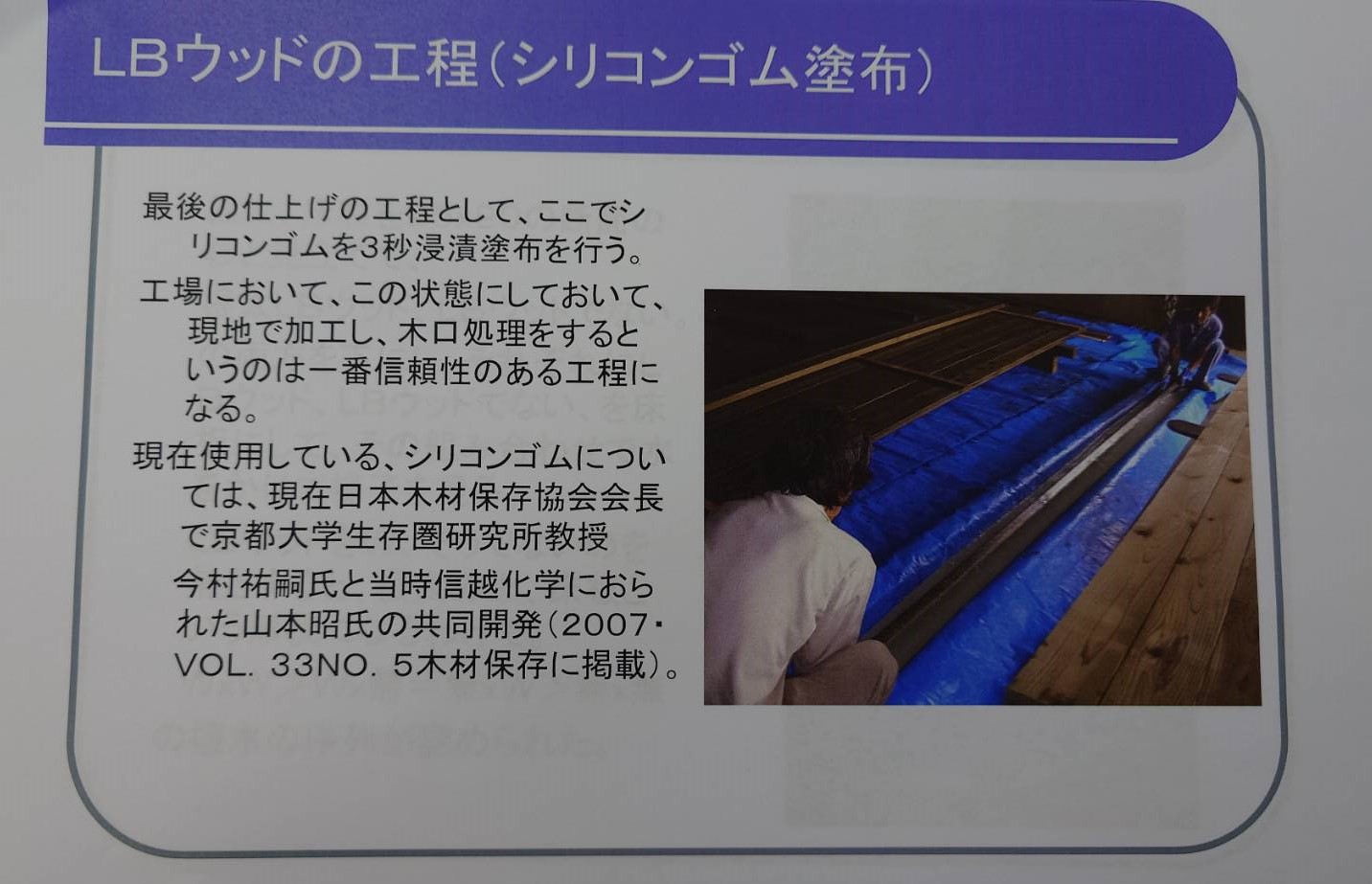

最後に、流動性保存剤のDOTの溶脱を防ぐ為、シリコンゴムを浸漬。

この3重処理で、アマゾンや東南アジアの熱帯雨林の材(イペ・ウリン)レベルの耐久性を確保しています。(続く)

コメント