SDGsという概念が、ゆっくり静かに潜航してるような昨今。

約25年より以前からも、学識者の間では半ば常識、でも世間一般には顕在化していませんでした。

エクステリア材についてのSDGsについては、森林総合研究所(FFPRI)の研究者の方などが、講座を開いて、環境問題との関連で教えて下さっていたので、私は熱帯材がエクステリア用に輸入され始めたころから講座に参加していました。

生産国で耐久性が高いとされる、イペ(南米)・ウリン(東南ア)がハードウッドの双璧ですが、境環保護の観点から生産国の出荷制限などでこの樹種が輸入しづらくなり、かつ輸入にあたっての燃料の高騰も相まって現在ではもう当時の価格の2~3倍に。

つられるようにイペやウリンより耐久性のだいぶ低い、セランガンバツさえも値上がりしました。

熱帯材は、殆どが熱帯雨林から産出されます。伐採するだけで樹種の生態も分かっていないのだから、造林できない(もともと成長に時間がかかり過ぎるので植林に不向き)。ジャングルから伐採されるだけでは生産が縮小するのは当然でしょう。

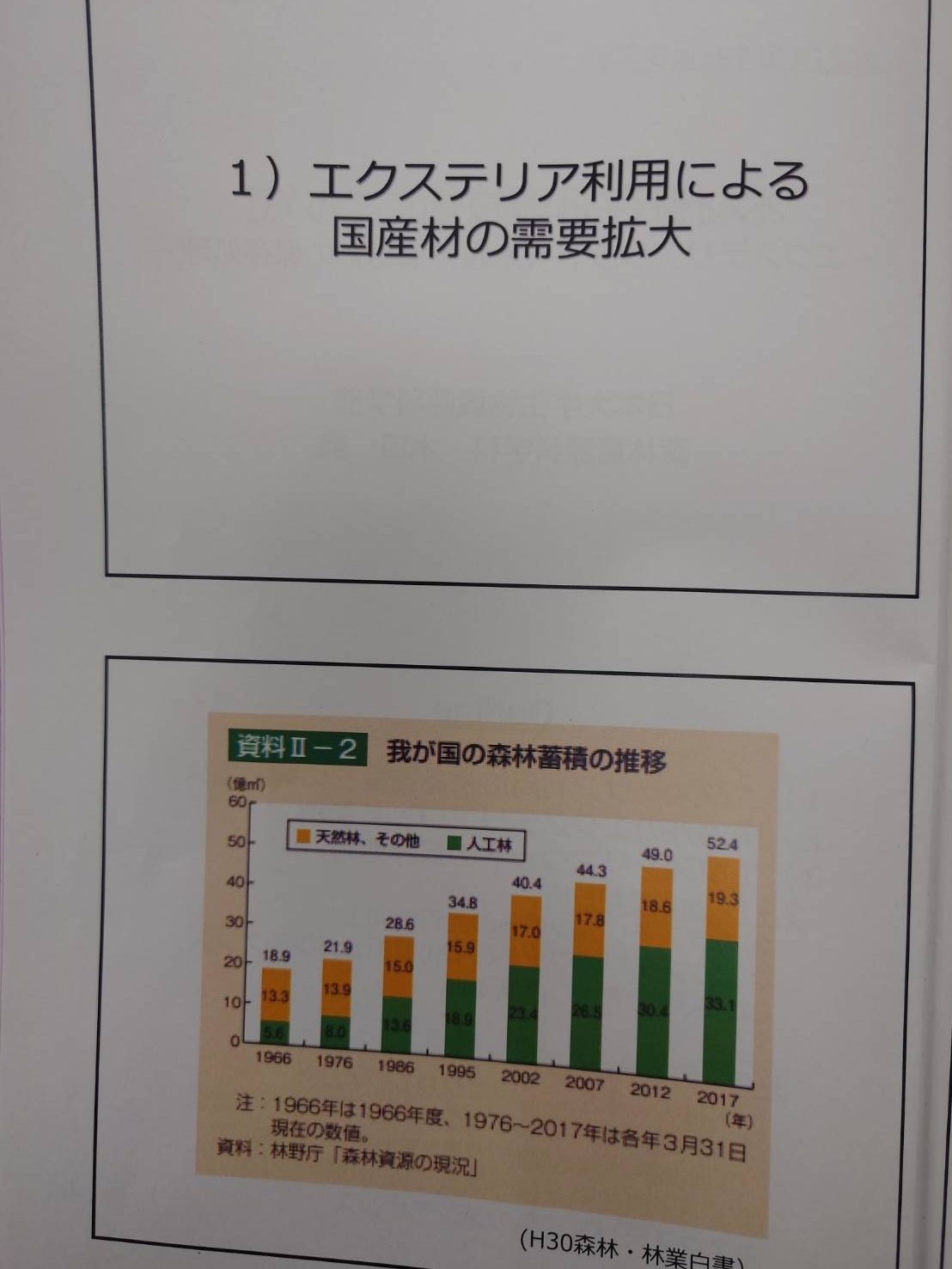

一方、建築などで国産材は、50年以上前から競争力を失ってきて、森林蓄積量は増えていくばかりだでした。

様々な木材に携わられる業種の方のご努力により、木材中の国産材自給率は50%に近づいてきたようですが、コロナ中の”ウッドショック”で、図らずも国内の使用木材が外国資源へ依存していることが可視化されました。

こういう講座で伺った状況などを、自分たちの木材生産の現場で変えることができないかと、常に考えていました。

1985年から、当時のナショナル住宅産業の鉄骨以外の木部分に、保存剤の加圧注入をして高耐久化、それを提供させて頂いていました。

それ以外、工場近くの豊橋市の公共工事への材料の提供もさせて頂いていました。

その、ノウハウを生かして、国産材をウッドデッキなどのエクステリア材として生産し、施工、メンテナンスまでトータルにやっていこうと決めて今日まで来ています。

①まず、国産材に人為的キズのインサイジングを施して、この加圧注入釜のなかで、保存剤ACQ(銅系)を注入。

14kg/㎠の圧を掛け、JASの基準K4:(通常よりはげしい腐朽・蟻害のおそれのある条件下で高度の耐久性の期待できるもの)つまり、エクステリアで使われると想定された基準で行われています。

市販のDIY店での注入材は、家の土台などの耐久性レベルのK3,K2のレベルでしかも、SPF、米ツガのような輸入材の多くと同じように、注入しにくい材への注入ですので、思ったほどの耐久性が出ないのです。

②、①でACQ注入された材を乾燥後に、DOT(ホウ酸系保存剤)を減圧注入で木材深部まで入れます。

このDOTの、表面張力なく、深部まではいる性質を利用して、メンテナンスにも使います。

③、①~②の工程の後、ここで、②で減圧注入したDOTが長期に、材中に含有されるようシリコンゴムに浸漬。

陽の当たらないところが腐りやすいのですが、シリコンの撥水とDOTが多く残り腐りにくいです。

シリコンゴムは、日の当たりにくい所では、ずっと撥水性を持ちます。(水が滞留して、腐朽しやすい床材と構造材の接点・木口と床材の接点等)

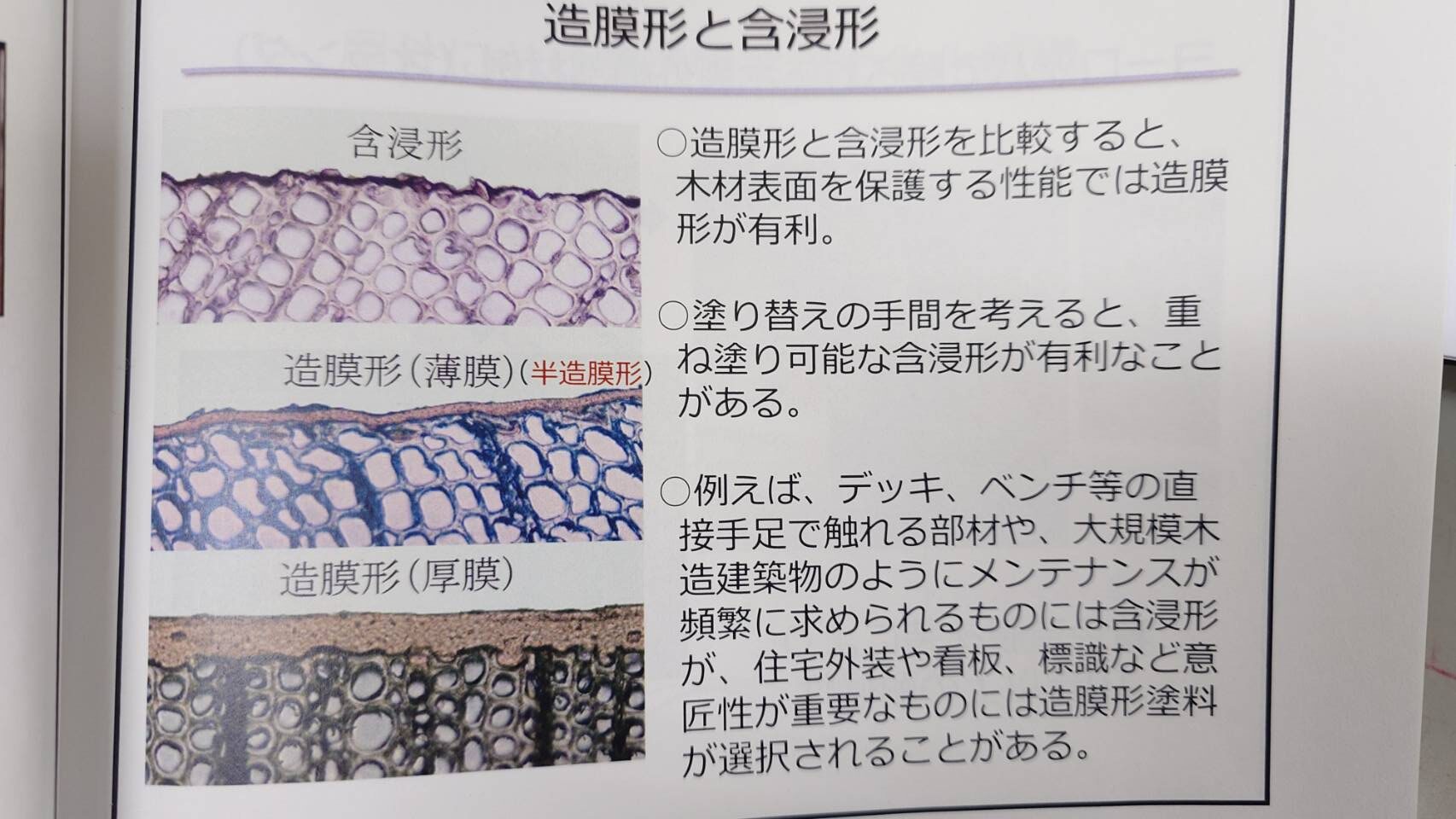

木材保護塗料で長い耐久性を考えたくなるでしょうが、塗料の細胞への入り方の顕微鏡写真みられると、少々の防蟻・防腐の薬剤をぬっても、(一番上)こんなものです。

ですから、ほぼ毎年塗装しても、表面の美しさを保てても、防腐・防蟻効力はほぼ無いと言えます。

(塗装の意味は、木材の表面数ミリを紫外線が壊すのを守る、つまり美観を保つことだけです)

また、床と構造材の重なる部分は、塗料では、そこに入ることはできません。(DOTは表面張力が無いので、入ります。

これは、DOTを減圧注入して、木材の材中でどういう分布をしてるか見た物です。

(DOTは無色ですので、赤いところが、DOTの入ったことが分かるクルクミン反応で呈色させた所です)

これ以外に、外周と芯部にもACQが入って、腐朽・シロアリを防いでます。

これがトリプルプロテクトの植林された国産材をエクステリア材に使う特許材LBウッドの概要です。

SDGs対策として今後も木材の材質感を活かしウッドエクステリアを持続していこうと思っております。

コメント